川魚のあれこれ雑記

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

先日、カクベンケイガニの注文があったので海の方へカニ採りに行った際、潮溜まりを覗いてみました。

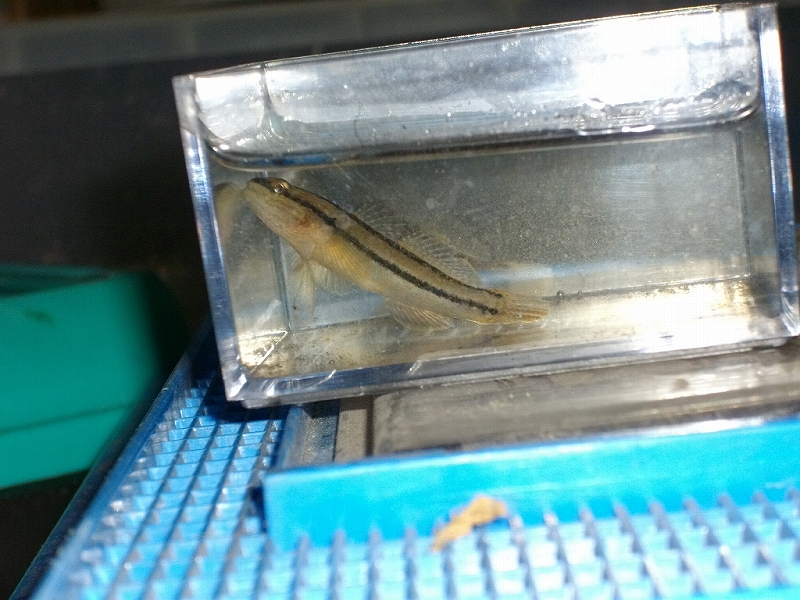

大きい石の重みでできた、潮溜まりのその石をよけてみると、バシャバシャバシャッ!!と少し大きめの魚が暴れ、捕まえてみてみると15cmくらいのハゼでした。

ぱっと見“ウキゴリ”見えたのですが、石を水の無い所によけても、水の有無に関係なく石の下に隠れようとする行動をしました。“ウキゴリがこんな行動したっけ?”と疑問に感じ、また、顔は似てるけど模様の出方がかなり違ったので“???”でした。

最初は“海のウキゴリはこんなもんなのかな?”とも思ったのですが、どうにも腑に落ちずじっくりと観察して、ふと同じ場所で採集した少し形の違うハゼを見てみると、胸鰭の上部がケバケバなっていることに気付きました。そしてまたウキゴリのようなハゼを見てみると、このハゼもケバケバなっているじゃありませんか!

この特徴でようやく何かが分かりました。このウキゴリのようなハゼは“ドロメ”で、少し形の違うハゼは“アゴハゼ”でした。

この特徴はアゴハゼ属の特徴で、アゴハゼ属はこの2種のみで構成されているそうです。

大きい石の重みでできた、潮溜まりのその石をよけてみると、バシャバシャバシャッ!!と少し大きめの魚が暴れ、捕まえてみてみると15cmくらいのハゼでした。

ぱっと見“ウキゴリ”見えたのですが、石を水の無い所によけても、水の有無に関係なく石の下に隠れようとする行動をしました。“ウキゴリがこんな行動したっけ?”と疑問に感じ、また、顔は似てるけど模様の出方がかなり違ったので“???”でした。

最初は“海のウキゴリはこんなもんなのかな?”とも思ったのですが、どうにも腑に落ちずじっくりと観察して、ふと同じ場所で採集した少し形の違うハゼを見てみると、胸鰭の上部がケバケバなっていることに気付きました。そしてまたウキゴリのようなハゼを見てみると、このハゼもケバケバなっているじゃありませんか!

この特徴でようやく何かが分かりました。このウキゴリのようなハゼは“ドロメ”で、少し形の違うハゼは“アゴハゼ”でした。

この特徴はアゴハゼ属の特徴で、アゴハゼ属はこの2種のみで構成されているそうです。

上左はアゴハゼ・右はドロメ。アゴハゼの仲間は胸鰭上部がケバケバしてます。

アゴハゼは、採集時は体色が他のハゼとは異なる色をしていたので(飼育下ではその体色は出てません)、すぐに自分の未知のハゼであることは分かりました。

因みに、ドロメを淡水飼育実験してみましたが、1週間ほどで全滅しました。汽水水槽の個体は元気なので、海水ほどの塩分が無くても飼育は可能なようです。

この場所ではもう1種類、以前から探していて、ようやくお目にかかれたハゼがいました。

普段、シマハゼを採集している汽水域の河川では1度もお目にしたことが無かったので、“もう少し海よりに生息しているだろう”という予測は立っていたのですが、なかなか採集に適した場所が見つけられなかったので、ようやくです。

このアカオビ君も、潮溜まりの上から見て“違う”と感じました。感覚なので、何が違うのかははっきりしないですけど、たぶん、シモフリよりも黒い帯が濃かったんだと思います。

アカオビ君は1匹しか採集できなかったので、淡水飼育実験はしてませんが、汽水水槽では暴君振りを発揮しています。

なかなか面白い採集ポイントを見つけました。

因みに、ドロメを淡水飼育実験してみましたが、1週間ほどで全滅しました。汽水水槽の個体は元気なので、海水ほどの塩分が無くても飼育は可能なようです。

この場所ではもう1種類、以前から探していて、ようやくお目にかかれたハゼがいました。

“アカオビシマハゼ”です。

普段、シマハゼを採集している汽水域の河川では1度もお目にしたことが無かったので、“もう少し海よりに生息しているだろう”という予測は立っていたのですが、なかなか採集に適した場所が見つけられなかったので、ようやくです。

このアカオビ君も、潮溜まりの上から見て“違う”と感じました。感覚なので、何が違うのかははっきりしないですけど、たぶん、シモフリよりも黒い帯が濃かったんだと思います。

アカオビ君は1匹しか採集できなかったので、淡水飼育実験はしてませんが、汽水水槽では暴君振りを発揮しています。

なかなか面白い採集ポイントを見つけました。

PR

先日、アカガエルをご購入いただいたお客様のカエル愛がすばらしかったのでご紹介させて頂きます。

東海道さんは、主に文房具のブログを書かれている方なのですが、カエルもお好きで、全8種・32匹も飼われています。

当方からはアカガエルを2匹お送りしたのですが(半年前にお送りしたジョニーさんと最近お送りしたトマトさん)、非常に良い環境で飼育されています。

アカガエル以上のサイズの中~大型のカエルの餌付けは比較的楽なのですが、アマガエルのような小型種も上手に飼われているようで、すばらしいです。

カエルにご興味ある方は是非訪問してください!!

東海道の文具のブログ

東海道さんは、主に文房具のブログを書かれている方なのですが、カエルもお好きで、全8種・32匹も飼われています。

当方からはアカガエルを2匹お送りしたのですが(半年前にお送りしたジョニーさんと最近お送りしたトマトさん)、非常に良い環境で飼育されています。

アカガエル以上のサイズの中~大型のカエルの餌付けは比較的楽なのですが、アマガエルのような小型種も上手に飼われているようで、すばらしいです。

カエルにご興味ある方は是非訪問してください!!

東海道の文具のブログ

超久方ぶりの更新です。

先月、当方でも取扱う“ウナギ”こと“ニホンウナギ”が環境省レッドリストの絶滅危惧Ⅱ類に指定されました。近年、急激な漁獲量の減少により、絶滅の恐れがあることが心配されるようになったとのことです。

ただ、この“漁獲量の減少”には少々疑問を感じます。確かに、昔に比べればある程度の個体数の減少は事実だと思います。ただ、漁獲される側だけでなく、漁獲する側もかなりの数が減っていると思われます。実際、岡山県の養鰻業者は、数年前に最後の1社が倒産し、事実上1社もなくなってしまいました。

国内の養鰻業者の倒産は、安価な海外産(特に中国産)の大量輸入による影響でしょう。まぁ、この“中国産”も他の“中国産”の例に漏れず、非常に危険な事が後に分かりましたが。

で、近年のウナギ価格の高騰です。

要は、日本人が安価でウナギを食べ過ぎた付けが回ってきたわけです。

そして今年、世界初のウナギの“完全養殖”に成功しました。まだ研究所レベルの技術で、実用化するにはさらに時間が必要となるでしょうが、期待の持てる研究です。

“大量消費→危機的状況→画期的技術開発”という一連の流れは、“ウナギ”という当方にも関わりのある魚を見ても、“日本”という国の“良さ”と“悪さ”がよく出ているなぁと思います。

かつては公害たれ流しだった国が、いまや“世界一の環境技術”を持つ国になり、そして、昨年の原発事故をきっかけに恐らく日本は“世界一のクリーンエネルギー技術”を持つ国になるんでしょう。

隣国には絶対マネのできないことで、つくづく「日本人は馬鹿だけどすごい民族だなぁ・・・」と思います。

先月、当方でも取扱う“ウナギ”こと“ニホンウナギ”が環境省レッドリストの絶滅危惧Ⅱ類に指定されました。近年、急激な漁獲量の減少により、絶滅の恐れがあることが心配されるようになったとのことです。

ただ、この“漁獲量の減少”には少々疑問を感じます。確かに、昔に比べればある程度の個体数の減少は事実だと思います。ただ、漁獲される側だけでなく、漁獲する側もかなりの数が減っていると思われます。実際、岡山県の養鰻業者は、数年前に最後の1社が倒産し、事実上1社もなくなってしまいました。

国内の養鰻業者の倒産は、安価な海外産(特に中国産)の大量輸入による影響でしょう。まぁ、この“中国産”も他の“中国産”の例に漏れず、非常に危険な事が後に分かりましたが。

で、近年のウナギ価格の高騰です。

要は、日本人が安価でウナギを食べ過ぎた付けが回ってきたわけです。

そして今年、世界初のウナギの“完全養殖”に成功しました。まだ研究所レベルの技術で、実用化するにはさらに時間が必要となるでしょうが、期待の持てる研究です。

“大量消費→危機的状況→画期的技術開発”という一連の流れは、“ウナギ”という当方にも関わりのある魚を見ても、“日本”という国の“良さ”と“悪さ”がよく出ているなぁと思います。

かつては公害たれ流しだった国が、いまや“世界一の環境技術”を持つ国になり、そして、昨年の原発事故をきっかけに恐らく日本は“世界一のクリーンエネルギー技術”を持つ国になるんでしょう。

隣国には絶対マネのできないことで、つくづく「日本人は馬鹿だけどすごい民族だなぁ・・・」と思います。

今しがた、一服しに庭へ出ると何やら“プシューッ”という空気の抜ける音が・・・。

暗いので懐中電灯を持ってきて確認してみると・・・、「なんじゃこりゃぁぁぁっ!!」

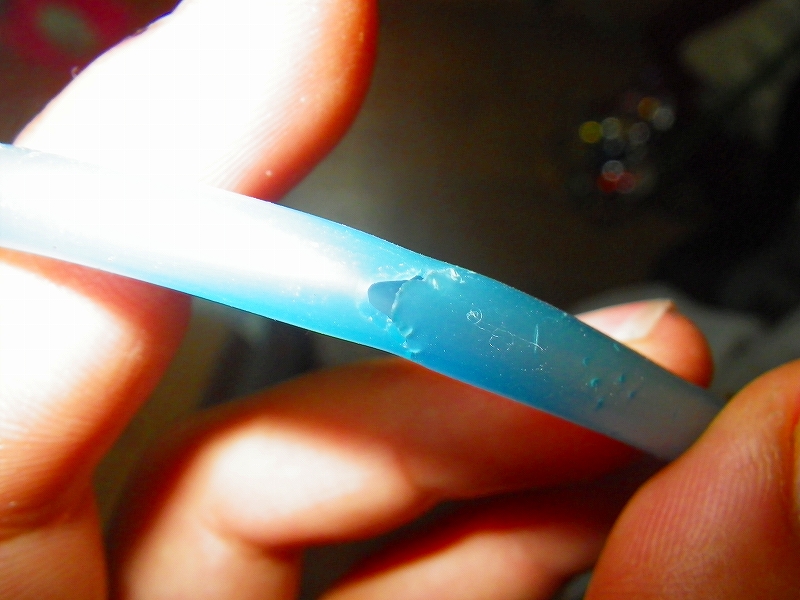

エアレーションのチューブが噛み切られておりました!!

あわてて修復したが、まだ嫌な“プシューッ”音が・・・。合計4箇所のチューブが噛み切られておりました(‐‘‘‐#)

修復の最中に足元から颯爽とトンズラをこく影を確認。速すぎて分からなかったが、チューブの噛み傷から多分猫であろうと思われる。

魚の死骸を狙って以前から来ていたが、もう暑くなってきたので魚の死骸処理をきっちりするようになったのでおこぼれに与れなくなり、その腹いせに噛み切ったのか、はたまた一網打尽にするつもりだったのか…。

仮にどちらにしてもある意味ものすごく賢しいやつである。

明日、トリモチ買ってこよう。

暗いので懐中電灯を持ってきて確認してみると・・・、「なんじゃこりゃぁぁぁっ!!」

エアレーションのチューブが噛み切られておりました!!

あわてて修復したが、まだ嫌な“プシューッ”音が・・・。合計4箇所のチューブが噛み切られておりました(‐‘‘‐#)

修復の最中に足元から颯爽とトンズラをこく影を確認。速すぎて分からなかったが、チューブの噛み傷から多分猫であろうと思われる。

魚の死骸を狙って以前から来ていたが、もう暑くなってきたので魚の死骸処理をきっちりするようになったのでおこぼれに与れなくなり、その腹いせに噛み切ったのか、はたまた一網打尽にするつもりだったのか…。

仮にどちらにしてもある意味ものすごく賢しいやつである。

明日、トリモチ買ってこよう。

先日、Yahooニュースに載ってました。これまでは、日本のメダカは1種(Oryzias latipes)であると考えられ、各地域の個体差は“型”(種として確立はしていないが遺伝的に異なる特徴を持つ)などで分けられていました。

僕は、そこまで詳しくないのでざっとしか分かりませんが、メダカには大別して“北日本集団”と“南日本集団”があり、そこから細かく型分けされており、岡山には“東瀬戸内型”と“西瀬戸内型”がいます。

今回、新種として提唱されたのは“北日本集団”で、学名は“Oryzias sakaizumii”になったそうです。僕は図鑑でしか見たこと無いですが、北日本集団の外見的な特徴は鱗が網目状に黒く縁取られている感じです。

種として新しく確立させることには、その個体群の遺伝的保全を図るという意味合いでは非常にいいことであるとされております。

まぁ、個人的には“でっ?”っていう感じなんですよね。日本の淡水魚の特徴は、フォッサマグナを中心に東北日本と西南日本で形態がことなるというのがあります。ただ、移植放流が盛んに行われている現状で果たしてどれだけ正しいデータがちゃんと得られるのかは、甚だ疑問です。「“北日本集団”と“南日本集団”は遺伝的に交雑していない」ことを今回の新種登録の根拠の一つとしていますが、学者の研究なのでおそらく正しくは“よく分かんないものは無視”という感じだと思います。

今後、“北日本集団”は北日本メダカと呼ばれ“南日本集団”は南日本メダカとでも呼ばれるのかなぁ?

僕は、そこまで詳しくないのでざっとしか分かりませんが、メダカには大別して“北日本集団”と“南日本集団”があり、そこから細かく型分けされており、岡山には“東瀬戸内型”と“西瀬戸内型”がいます。

今回、新種として提唱されたのは“北日本集団”で、学名は“Oryzias sakaizumii”になったそうです。僕は図鑑でしか見たこと無いですが、北日本集団の外見的な特徴は鱗が網目状に黒く縁取られている感じです。

種として新しく確立させることには、その個体群の遺伝的保全を図るという意味合いでは非常にいいことであるとされております。

まぁ、個人的には“でっ?”っていう感じなんですよね。日本の淡水魚の特徴は、フォッサマグナを中心に東北日本と西南日本で形態がことなるというのがあります。ただ、移植放流が盛んに行われている現状で果たしてどれだけ正しいデータがちゃんと得られるのかは、甚だ疑問です。「“北日本集団”と“南日本集団”は遺伝的に交雑していない」ことを今回の新種登録の根拠の一つとしていますが、学者の研究なのでおそらく正しくは“よく分かんないものは無視”という感じだと思います。

今後、“北日本集団”は北日本メダカと呼ばれ“南日本集団”は南日本メダカとでも呼ばれるのかなぁ?

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

最新記事

(05/28)

(04/08)

(10/21)

(10/20)

(10/11)

最新コメント

[05/14 片岡正]

[11/12 taka]

[10/15 honey]

[07/09 taka]

[06/29 研究者]

最新トラックバック

ブログ内検索

プロフィール

HN:

川人(かわんちゅ)見習い

性別:

♂

職業:

日本淡水魚販売

自己紹介:

岡山で観賞用川魚を採取販売しております。

アクセス解析